Retrouvez le tout nouveau site du roman: www.lebureaudesreptiles.be

Ce site ne sera plus mis à jour.

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à la revivre » Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix.

A la fin du 19ème siècle, le roi des Belges Léopold II était le propriétaire sans partage de l’État indépendant du Congo. Cette part du « succulent gâteau africain » – le bassin du gigantesque fleuve Congo – il l’avait obtenue à la Conférence de Berlin de 1885, en exploitant habilement les rivalités coloniales des pays européens.

Pour parvenir à ses fins, Léopold avait prétendu qu’il ne recherchait d’autre but que d’ouvrir à la civilisation un continent plongé dans les ténèbres et déchiré par les luttes tribales. Non seulement il délivrerait de l’esclavage des populations asservies par des trafiquants arabes sans scrupule, mais il servirait aussi la science en dépêchant dans ces contrées sauvages des explorateurs, des géographes, des ethnologues et des géologues.

Bref, l’humanité tout entière retirerait les bénéfices de cette « œuvre civilisatrice ». Mais, naturellement, il était juste qu’il fût payé de ses efforts et de ses risques par les retombées sonnantes et trébuchantes d’un commerce – équitable, cela va de soi – auquel pourraient participer toutes les nations qui le souhaiteraient.

Écrans de fumée

Ces discours lénifiants, auxquels se laissèrent prendre les participants à la conférence de Berlin, n’étaient que des écrans de fumée. Entre 1885 et 1908, Léopold se comporta comme un affairiste cupide à la tête d’une société privée, pillant allègrement sa colonie et réduisant au servage ses habitants.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis surtout, des voix s’élevèrent pour dénoncer ces abus. On vit des philanthropes et des écrivains célèbres brandir contre le roi une plume vengeresse. De son côté, le journaliste anglais Edmund Dene Morel prenait la tête d’un groupement de consciences indignées et créait la « Congo Reform Association », une des premières organisations humanitaires du 20ème siècle.

Cédant à ces pressions de plus en plus insistantes, le Gouvernement britannique confia à son représentant au Congo, Sir Roger Casement, la mission d’enquêter et de rédiger un rapport. Les conclusions furent accablantes pour le roi Léopold qui se sentit obligé d’envoyer à son tour une commission d’enquête.

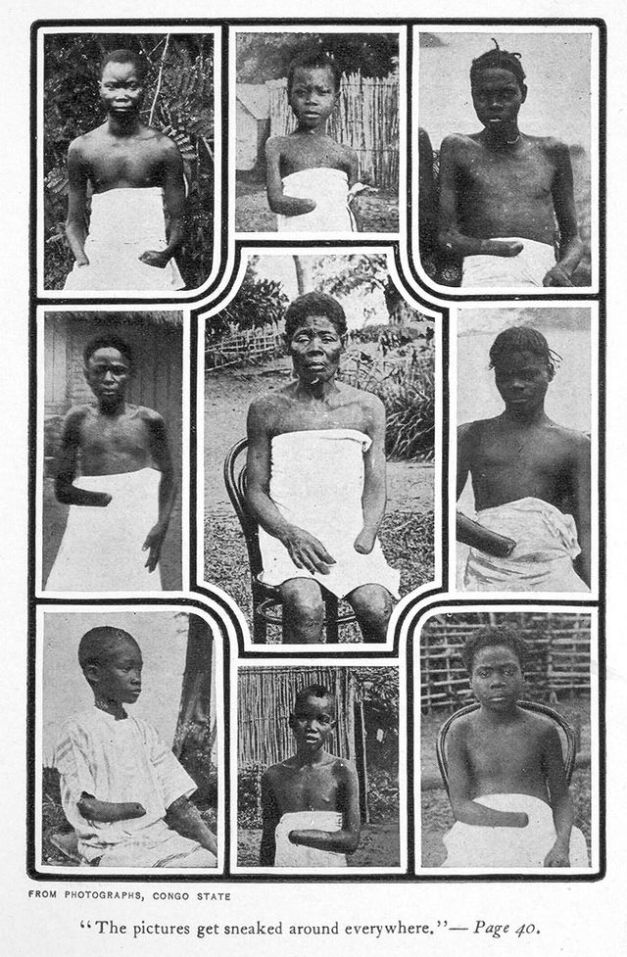

Cependant le grand public ne fut sensibilisé aux souffrances des populations Congolaises que lorsqu’un couple de missionnaires baptistes, Alice et John Harris, organisa une tournée de conférences en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ces conférences étaient illustrées de projections de lanterne magique présentant des photographies prises dans la région du « caoutchouc rouge », là où les agents du roi Léopold sévissaient avec le plus de cruauté.

Ces images suscitèrent la pitié et la colère internationale. Devant le scandale, le parlement belge n’eut d’autre solution que de forcer, non sans mal, le roi à céder sa colonie à la Belgique, qui en assura l’administration à partir de 1908.

Mais c’est seulement dans les contes de fée et les films hollywoodiens que les méchants sont punis à la fin. Quand il mourut, l’année suivante, Léopold II était un des hommes les plus riches du monde. Les têtes couronnées d’Europe versèrent une larme à son enterrement et de pompeuses oraisons funèbres saluèrent son « œuvre civilisatrice ».

La page la plus obscure de l’histoire de Belgique

C’est cette page la plus obscure de l’histoire de Belgique que revisite le roman « Le bureau des reptiles ». Le titre fait allusion au bureau de presse mis sur pied par le roi Léopold pour chanter les louanges de l’État indépendant du Congo. Une officine rebaptisée ironiquement « Fonds des reptiles » par les journalistes belges. Une de ses missions secrètes était, en effet, de distribuer aux journaux influents des enveloppes copieusement garnies.

Le roman se situe à l’été 1897, époque où le scandale ne faisait que couver. Léopold II, alors au sommet de sa puissance, avait organisé, dans le parc d’un de ses châteaux, une exposition coloniale destinée à présenter au monde entier les splendeurs de son Congo. Pour la circonstance, il avait même fait venir de leur lointain et mystérieux pays quelque deux cent « indigènes » et les avait jetés en pâture aux visiteurs, en costume local et dans des villages de pacotille.

Lors de la visite de cette exposition, Léo Dover, le jeune journaliste héros du « Bureau des reptiles », a la révélation de ce qui se trame dans l’Etat indépendant du Congo. Dès lors il n’aura de cesse de clamer la vérité. A ses risques et périls.

(Les photos d’Alice Seeley Harris sont actuellement exposées à l’International Slavery Museum de Liverpool. http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/index.aspx)

Judy Pollard Smith, une écrivaine canadienne, a raconté la vie d’Alice Seeley Harris dans Don’t Call Me Lady, une biographie parue en janvier 2014 chez Abbott press qu’on peut trouver aussi en version numérique.

ALICE SEELEY HARRIS, LE CAUCHEMAR DE LÉOPOLD II

En 1889, armée d’une bible et d’un Brownie Kodak, Alice Seeley Harris, une missionnaire anglaise de confession baptiste, débarquait au Congo avec son mari. Les atrocités qu’elle y découvrit la révoltèrent et elle n’eut de cesse d’utiliser son appareil photographique pour les dénoncer. Une exposition intitulée Brutal Exposure : the Congo lui est consacrée, jusqu’au 7 septembre, au Musée international de l’Esclavage, à Liverpool.

La photo apparaît comme une trouée lumineuse dans le sombre cortège des horreurs étalées sur les murs. On y voit un Africain assis de profil sur le muret d’une véranda, dans la splendeur d’une journée tropicale. La nature proche a tout d’un paradis terrestre. On y chercherait en vain la sourde menace de la jungle. Ici, le malaise vient d’ailleurs, du regard des deux jeunes gens qui, à l’arrière-plan, croisent les bras. De quoi ont-ils peur ces deux hommes qui fixent l’appareil-photo comme s’il allait cracher le feu ? Et l’homme assis, que regarde-t-il avec tant d’intensité ? Est-ce du désespoir qu’on lit dans ses yeux ? Ces deux objets, sur le muret, qu’on avait d’abord pris pour des pierres ou des morceaux de bois, il faut se pencher sur la photo pour se rendre compte que ce sont la main et le pied d’un enfant.

Nous sommes dans le haut Congo, en 1904. L’homme s’appelle Nsala. Pour punir les habitants de ne pas récoler suffisamment de caoutchouc, des miliciens de l’Anglo-Belgian India Rubber Company ont attaqué son village et tué sa femme et sa fille, avant de les dévorer. Avec ses deux compagnons, il s’est mis en route pour demander justice à l’administrateur colonial. Il transporte, emballés dans une feuille de bananier, la main et le pied de sa petite fille, tout ce qui reste de l’épouvantable festin des soudards.

Quand les trois hommes font halte à la mission, Alice Seeley Harris est seule. Son mari, le Révérend John Harris, est en tournée dans les villages environnants. Sous les yeux horrifiés, de la jeune femme, Nsala déplie la feuille de bananier. « Je voulais apporter des preuves », explique-t-il.

Prisonnière des conventions victoriennes

Alice a trente-quatre ans. Elle est née dans le Somerset, en Angleterre. Depuis qu’elle est toute petite, l’Afrique la fascine. Bouleversée par le destin de David Livingstone, elle veut aller évangéliser les populations africaines, comme le célèbre explorateur. Seulement voilà, le Congo que Stanley vient d’ouvrir au monde n’est encore qu’une terra incognita restée à l’âge de la pierre, un monde en proie au cannibalisme, aux guerres tribales, aux bêtes fauves et à la maladie mortelle du sommeil. Certainement pas la place d’une femme prisonnière des conventions victoriennes autant que du corset qui lui étrangle la taille.

Contre vents et marées, Alice n’en a pas moins suivi une formation de missionnaire à Londres. En 1898, elle a épousé John Harris, un missionnaire comme elle. En guise de voyage de noces, les Harris ont pris la mer, à Liverpool, pour un long voyage qui les a conduits ici, dans cette région oubliée de Dieu. Ce qu’ils y ont découvert les a révoltés. Léopold II, le souverain du Congo, se gave sans scrupule de sa part du « succulent gâteau africain » que les grandes puissances se sont partagées à la Conférence de Berlin de 1885. Sous prétexte « d’ouvrir le territoire au commerce, d’abolir l’esclavage et de civiliser et christianiser les païens », comme il en a reçu le mandat, il en a fait source d’enrichissement personnel, au prix d’un nouvel esclavage tout aussi révoltant que l’original. « Nulle part on n’a vu un domaine privé de cette étendue (quatre-vingt fois la superficie de la Belgique) administré comme une ferme, à l’aide de vastes troupeaux de travailleurs réduits au servage », s’indignera, une dizaine d’années plus tard, un député socialiste au Parlement belge.

Il faut dire que la création des infrastructures nécessaires au développement de la colonie exige d’énormes investissements. Léopold II s’est vu contraint d’emprunter des sommes considérables à l’État belge et de puiser dans sa cassette personnelle. Il a même frôlé la faillite quand la demande en ivoire, la principale ressource de la colonie, s’est tarie. Heureusement pour lui, en 1888, John Dunlop, un vétérinaire de Belfast, invente la chambre à air en regardant son jeune fils peiner sur son tricycle à roues pleines. Le boom sur le caoutchouc qui s’en suit est un don du ciel pour le souverain du Congo, car sa colonie regorge de latex sauvage. Mais il faut faire vite : les prix chuteront dès que les hévéas viendront à maturité dans les plantations créées à la hâte en Amérique latine et en Asie. Le manque de bras se fait criant. Extraire la précieuse sève est très loin d’être un travail de tout repos. Les lianes serpentent à la cime des grands arbres de la forêt tropicale, à des hauteurs pouvant atteindre des dizaines de mètres. Pourquoi les « indigènes » se tueraient-ils à cette tâche ingrate et dangereuse pour un salaire de misère ? Quand ce salaire existe, car il est le plus souvent l’exception qui confirme la règle.

Pour les forcer à travailler, il est nécessaire de créer des milices comme celle qui a ravagé le village de Nsala. Mais dans bien des cas, c’est l’armée officielle, la « Force publique » créée dans le but de lutter contre les négriers arabes de Zanzibar, qui fait respecter les quotas imposés par le roi. Infiltrée par des gens de la pire espèce, des ratés ou des aventuriers assoiffés de richesses échoués , elle pille les villages, rançonne les habitants et prend les femmes et les enfants en otage pour obliger les hommes à rapporter leur part de latex. L’amputation d’une main est une pratique courante. Les cartouches de fusil sont distribués aux soldats africains avec parcimonie. Les officiers européens exigent de leurs hommes qu’ils rapportent une main – boucanée pour éviter sa corruption – prouvant que chaque cartouche a été utilisée à bon escient. Il n’est pas rare qu’un enfant soit amputé vivant, dans le but de dissimuler qu’une cartouche a été gaspillée à la chasse.

Leur origine anglo-saxonne rend les missionnaires protestants moins enclins que leurs confrères catholiques à fermer les yeux sur ces atrocités. Mais comme c’est l’État du Congo qui accorde les concessions, ils se taisent, de crainte de voir leur travail d’évangélisation paralysé par les tracasseries administratives. Les rares qui se risquent à témoigner se heurtent à l’intelligence froide et machiavélique du roi, qui joue les vierges effarouchées et cultive son image de bienfaiteur de l’humanité par d’habiles manœuvres diplomatiques, une propagande éhontée et la corruption des journalistes belges et étrangers.

Frisson d’horreur

Un autre missionnaire, le pasteur Stannard, est accouru au-devant de Nsala. « C’était un spectacle affreux », écrira-t-il, plus tard, « À l’heure où j’écris ces lignes, je ressens encore le frisson d’horreur qui m’a parcouru devant le regard de ce père accablé par le désespoir. » Alice, de son côté, n’a jamais partagé l’opinion répandue en Europe que l’état mental des « races inférieures » est plus proche du crocodile ou de l’hippopotame que de l’être humain. Elle a elle-même deux enfants, un garçon, Alfred, né au Congo un an après leur arrivée, et une fille, Margaret, dont elle a accouché lors d’un congé en Angleterre. Les risques liés au climat tropical l’ont décidée à les laisser en Europe. C’est le cœur déchiré qu’elle les a confiés à la garde de leur organisation, à Londres.

Les pasteurs Edgar Stannard (à g.) et John Harris, avec trois Congolais leur apportant les preuves des atrocités.

De retour à la mission, elle a constaté que les Congolais étaient déçus de ne pas revoir le petit Freddy, et même scandalisés de constater que les Blancs font si peu de cas de leur progéniture. Ces reproches implicites ont encore avivé sa culpabilité. « La pensée qu’il me faudra attendre cinq ans avant de revoir mes enfants me plonge dans le désespoir le plus noir. », écrit-elle à sa sœur Caroline. « Que serai-je d’autre pour eux qu’une étrangère, quand je les retrouverai ? » Elle a cherché un exutoire en se vouant corps et âme aux petits Congolais. Elle les accueille comme une mère dans l’école qu’elle a fondée. Une des photos de l’exposition de Liverpool la montre, telle une vierge protectrice, vêtue de blanc et juchée sur un monticule, des grappes d’enfants noirs pressées autour d’elle.

Elle est donc bien placée pour compatir au chagrin de Nsala. A travers le désespoir de ce père, c’est l’abandon de sa propre petite fille qu’elle revit. Elle court chercher son appareil photographique : il est urgent de dénoncer ce crime devant le monde entier. La photographie n’a plus de secret pour elle : elle y a été initiée lors de sa formation. Les missionnaires ont compris qu’il s’agissait d’un outil de propagande idéal. La revue illustrée de leur organisation en fait largement usage, et l’appareil photo fait partie de la panoplie du missionnaire, au même titre que le casque colonial et la moustiquaire. Plus besoin de s’embarrasser d’encombrantes chambres ni de produits chimiques dangereux à manipuler. Les lourdes plaques de verre font place à la pellicule souple qu’on n’est plus obligé de développer soi-même. Dans les villes d’Amérique et d’Europe, un réseau de laboratoires s’en charge. « Poussez sur le bouton, nous ferons le reste », proclame un slogan de la firme Kodak. Lancé à partir de 1900, le Brownie d’Alice connaît un succès qui ne se dément pas.

La lanterne magique, qui permet de projeter des photos sur un écran, n’est pas moins prisée par les missionnaires. Des projections sont organisées devant les « indigènes » stupéfaits de terreur ou d’admiration. Les images colorées à la main illustrent des épisodes de la bible ou des conseils d’hygiène. De retour en Grande-Bretagne, les missionnaires organisent des tournées de conférences. Les vues prises aux colonies font l’admiration de publics avides d’exotisme et encore largement illettrés. Les spectateurs sont si fascinés qu’ils ne rechignent jamais à délier les cordons de leur bourse, lors de l’inévitable quête qui clôture la conférence.

L’incorruptible Kodak

Jeune fille, Alice a suivi des cours dans une académie des beaux-arts. Elle maîtrise parfaitement la composition de ses photos. Elle choisit de centrer celle-ci, non pas sur les membres amputés de la petite fille, mais sur le père pétrifié de chagrin. Figure centrale de l’image, Nsala, un père comme les autres qui pleure son enfant, acquiert une humanité que même le plus endurci des racistes ne peut lui dénier. Il devient l’archétype des martyrs sacrifiés à la cupidité d’un monarque tout puissant.

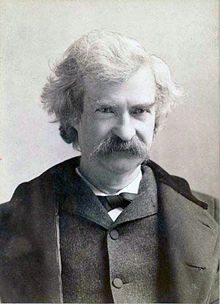

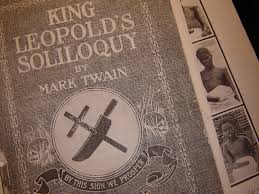

La photo de Nsala va faire le tour du monde. Car, partout en Occident, et même en Belgique, d’autres voix se mêlent à celles des missionnaires pour crier leur indignation. Le journaliste anglais Edmund Dene Morel crée l’Association pour la Réforme du Congo, une des premières organisations humanitaires du vingtième siècle, comparable à nos Human Rights Watch ou Amnesty International. Son livre le plus célèbre, Red Rubber, sera un best-seller en 1906, mais la photographie de Nsala figure dans le pamphlet qu’il fait paraître en 1904 : King Leopold’s Rule in Africa. Elle est aussi reprise par l’écrivain américain Mark Twain, dans son livre au picrate Le soliloque du roi Léopold. Au cours du long monologue que Twain met dans sa bouche, le roi fulmine comme un beau diable contre les photographes : « Le kodak a été une vraie calamité pour nous, notre ennemi le plus irréductible. Au début, nous n’avions aucune difficulté à faire avaler à la presse que les mutilations n’étaient que des calomnies, des mensonges inventés par des missionnaires américains mêle-tout et des étrangers aigris… Oui, à cette époque, tout se passait le plus harmonieusement et le plus plaisamment du monde… Puis, tout à coup, ce fut la catastrophe avec l’arrivée de ce damné Kodak, le seul témoin que je ne sois jamais arrivé à corrompre. »

Choc des photos et poids des mots. Le célèbre slogan peut s’appliquer point par point à la campagne qui fait rage. Émus par les images et les articles, de nouveaux adeptes rallient par milliers l’association de Morel. Et, comme le Royaume-Uni est un des garants des accords de la conférence de Berlin, le Parlement de Westminster est inondé de lettres sommant les députés de mettre un point final à cette ignominie. Le gouvernement de Sa Majesté n’a bientôt plus d’autre choix que de confier une mission d’enquête à Roger Casement, le consul du Royaume-Uni dans l’État indépendant du Congo. Véritable catalogue d’atrocités, le rapport du diplomate confirme point par point les témoignages des missionnaires protestants.

Pendant ce temps, les Harris s’attirent l’hostilité des agents de Léopold II au Congo. Selon Judy Pollard Smith, la biographe canadienne d’Alice (Don’t Call Me Lady, The Journey of Lady Alice Seeley Harris, Abbott Press), ils essuient même des tirs d’intimidation. Est-ce à cause de ces menaces qu’ils quittent le territoire ? De retour en Grande-Bretagne, en 1906, ils donnent plus de trois cents conférences à travers tout le pays, en une seule année. Ces gigantesques meetings sont accompagnés d’hymnes religieux et de prières, mais ce sont surtout les projections de photos qui frappent les imaginations et marquent les mémoires. Et quand les Harris franchissent l’Atlantique avec leur lanterne magique, l’impact sur le public américain est tout aussi prodigieux. A Chicago, une femme âgée leur propose de faire don de toutes ses économies. Ils refusent, n’acceptant d’elle qu’un seul dollar.

Le père de Sherlock Holmes s’en mêle

La question du Congo fait désormais la une de l’actualité en Europe et en Amérique. Plusieurs journaux sont créés pour attaquer Léopold II ou pour prendre sa défense. Des dizaines de livres sont publiés par ses adversaires, comme par ses thuriféraires. Des intellectuels, des artistes et des écrivains – Anatole France, Joseph Conrad – se mobilisent. On voit même Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, brandir sa plume contre le roi dans un pamphlet intitulé The crime of the Congo.

Le scandale est si énorme que le Parlement belge n’a d’autre solution que de forcer, non sans mal, le roi à céder sa colonie à la Belgique, qui en assure l’administration à partir de 1908. Dès lors, l’Association pour la Réforme du Congo considère que sa mission est terminée. Elle se dissout en 1912, au cours d’une cérémonie où ses dirigeants dressent un bilan triomphal de leur combat.

John Harris est devenu secrétaire de l’Association contre l’Esclavage et pour la Protection des Aborigènes en 1910, ce qui lui ouvre une carrière politique au sein du parti libéral, alors à gauche de l’échiquier politique. Il est élu au Parlement de Westminster en 1923 et anobli avant de mourir en 1940.

Alice continua la lutte pour la protection des plus faibles – dans l’ombre de son mari, comme le voulait la condition de la femme à cette époque. Les Britanniques ne la redécouvrirent qu’en 1970, à la veille de son centième anniversaire, grâce à une émission de la BBC consacrée aux femmes d’influence. Car celle que beaucoup considèrent comme la mère des droits humains cultiva l’humilité jusque bout. Sa tombe n’est une simple dalle gravée de ces quelques mots : Alice Seeley Harris, 1870-1970. Quant à ses photos, elles sont conservées au siège de l’Association contre l’Esclavage, à Londres, dans une petite boîte rangée au fond d’une banale armoire métallique. Un écrin bien modeste pour des documents qui ont chassé du Congo celui qui y régnait en tyran.

Mais il est vrai que c’est seulement dans les contes de fée que les méchants rois sont châtiés à la fin de l’histoire. Quand il mourut, en 1909, Léopold II était un des hommes les plus riches du monde. Lors de ses funérailles, les têtes couronnées d’Europe versèrent une larme et les discours portèrent aux nues son « œuvre civilisatrice ».

Marcel-Sylvain Godfroid

Marcel-Sylvain Godfroid est l’auteur du Bureau des reptiles (Ed. Weyrich), une fresque historique sur le Congo de Léopold II. (lebureaudesreptiles.wordpress.com)

————————————————————————————————————

Interview du Dr Richard Benjamin

« Quand on monte une exposition, on diffuse un message. »

L’exposition A Brutal Exposure est installée dans le Musée international de l’Esclavage, lui-même situé au quatrième étage du Musée Maritime, sur l’Albert Dock du Port de Liverpool magnifiquement rénové. Son directeur Richard Benjamin, docteur en archéologie de l’Université de Liverpool, nous en parle.

Pourquoi avoir créé un musée international de l’Esclavage ?

Liverpool a été un port très prospère grâce, en partie, à la traite des Noirs. Un tel musée avait donc toute sa raison d’être à cet endroit. Mais ce sujet si sensible a évidemment suscité le débat. Certains estimaient qu’il était préférable de laisser dormir le passé, d’autres qu’il fallait l’examiner pour en tirer les leçons. Parmi ces derniers, la très importante communauté africaine de la ville – et du reste du pays – s’est montrée très favorable à la création du musée.

Comment a été accueillie l’exposition A Brutal Exposure : Congo?

Il se fait que la communauté noire de la ville est en grande partie composée d’immigrés du Congo. Ils vivent au sud de la ville dans ce qui était autrefois les quartiers ouvriers. On a donc travaillé avec eux sur ce sujet qui les intéressait au premier chef. Quand on monte une exposition, on diffuse un message. L’exposition est un outil pédagogique qui doit servir à nous faire réfléchir et à modifier nos comportements.

Que vous le veuillez ou non, ces photos sont une terrible accusation contre le régime de Léopold II au Congo. Avez-vous eu des contacts avec les autorités culturelles belges ?

Non, je connais naturellement le Musée de l’Afrique centrale, près de Bruxelles, mais je n’ai eu aucun contact avec ses dirigeants à propos de l’exposition. Des visiteurs ont écrit que celle-ci devrait se tenir en Belgique. Je partage cet avis : si brutales soient-elle, ces photos permettraient de susciter un débat très positif. Ceci dit, les Anglais n’ont de leçon à donner à personne. Au moment de la campagne internationale contre Léopold II, ils faisaient peser sur monde un impérialisme sans frein.(http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/)

Interview de Marcel Sylvain Godfroid par Soiresse Njall Kalvin sur radio Campus

Interview de Marcel-Sylvain Godfroid par Elikia Mbokolo

Interview par Elikia M’Bokolo dans son émission « Mémoire d’un continent »

Demain le Monde CNCD

Le Bureau des reptiles est un premier roman qui nous plonge dans la Belgique de Léopold II. Rencontre avec son auteur : Marcel-Sylvain Godfroid.

par Julien Truddaïu

En 1885, le roi Léopold II obtient des autres empires, la « gestion » du Congo. S’appuyant sur un alibi humanitaire (affranchir les Congolais du système esclavagiste mis en place par les « Arabes »), il crée l’Etat indépendant du Congo dont il sera, jusqu’en 1908, le seul souverain. Très rapidement, le système d’exploitation se met en place. Le commerce d’ivoire bat son plein et bientôt, les besoins mondiaux en caoutchouc, dont le Congo regorge, feront la fortune du Roi et de ses associés. Un drame pour les Congolais, obligés de payer un impôt par le travail sous peine de « mesures de rétorsion ».

Dans ces affaires prometteuses, il reste un détail : renverser l’opinion publique belge, très peu intéressée par cette colonie qui coûte cher alors que d’autres, en Belgique, crèvent la faim et descendent dans les mines. Pour ce faire, Léopold II et son entourage (ledit « bureau » du titre du roman chargé de défendre l’entreprise coloniale) utilisent à plein régime deux moyens de propagande : la presse et les expositions coloniales. La première donnant aux lecteurs les « clefs de compréhension » des affaires congolaises, la seconde, encore plus populaire, démontrant au peuple « l’œuvre civilisatrice » du Roi. C’est précisément au cœur de ce système que se situe le roman de Marcel-Sylvain Godfroid.

EXPOSITION DE TERVUREN

Nous sommes en 1897. Jeune journaliste au sein de L’Etoile, un journal « subsidié » par l’Etat indépendant du Congo, Léo Dover est appelé à couvrir l’Exposition universelle de Bruxelles et plus particulièrement sa section congolaise, installée à Tervuren. A la même époque, les premières critiques du système léopoldien se font entendre et se propagent dans toute l’Europe. En Belgique, l’administration coloniale réplique en payant certains journaux belges afin d’étouffer un maximum les attaques. Notre jeune héros est de ces rédacteurs qui ne se posent que très peu de questions sur le système en place. Jusqu’au jour où la mystérieuse lettre d’une religieuse partie sur place tombe entre ses mains et lui révèle quelques témoignages des atrocités commises au Congo. Le doute s’empare de lui.

L’histoire est haletante. Construite comme une enquête policière, nous suivons le journaliste à travers Bruxelles, dans sa découverte des contre-vérités et des vraies motivations coloniales. Le jeune homme ira de surprise en surprise, de désillusion en prise de conscience. En sa compagnie, on croisera des personnages hauts en couleur, ayant réellement existé ou issus de l’imagination de l’auteur. La ville de Bruxelles est, quant à elle, un protagoniste à part entière. On y respire l’air de la fin du XIXe, l’auteur nous y promène en reconstituant minutieusement les rues et paysages d’alors.

UN « JEUNE » AUTEUR

A plus de soixante ans, Marcel-Sylvain Godfroid signe ici son premier roman après de longues années de persévérance. Il a l’âge d’avoir goûté à l’histoire du Congo Belge que l’on enseignait dans les années 50. Il se souvient de ce frère Gabriel qui enseignait la thèse officielle : « Il n’en savait guère plus que nous, bercé qu’il était par le chant des historiens de cour qui ensevelissaient Léopold II sous des tourbillons d’encens : notre plus grand roi, ce géant, ce pharaon, ce conquérant, ce bâtisseur d’empire, cet urbaniste de génie… ». A l’époque, et jusqu’à un passé proche, l’enseignement taisait une partie de l’Histoire belgo-congolaise : « Rien sur le pillage du Congo, rien sur le roi-rapace, rien sur les mains coupées. Une colonie modèle que le reste du monde nous enviait : négrillons rieurs, sortis de Tintin au Congo, missionnaires barbus, à l’âme aussi irréprochable que leur soutane, plantations tirées au cordeau et chambres d’hôpitaux si bien tenues que l’envie vous prenait de tomber malade. Qui aurait osé insinuer que ce bel ordre ressemblait comme un frère au système que l’Afrique du Sud, plus franche ou moins hypocrite, nommait Apartheid ? Quel impie aurait osé lever le doigt pour demander si, par hasard, le Shangri-La de la Belgique n’avait pas été conquis à la pointe des baïonnettes et au mépris des droits humains ? »

UN SUJET RARE EN LITTÉRATURE

De façon générale, le Congo sous domination belge reste un sujet peu abordé dans les livres, qui plus est dans les romans. « On n’aime pas beaucoup parler de tout ça, en Belgique. Pourquoi ? Parce que la honte étouffe ? Parce que les grandes douleurs sont muettes ? C’est un fait, la Belgique a mal au Congo. Amputée de sa colonie, elle continue d’en souffrir, elle vit dans le déni, elle refuse de débrider la plaie. » Il faut rappeler au passage que dans l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles, il y a seulement deux heures au programme pour aborder l’histoire de la colonisation.

C’EST UN FAIT, LA BELGIQUE A MAL AU CONGO. AMPUTÉE DE SA COLONIE, ELLE CONTINUE D’EN SOUFFRIR, ELLE VIT DANS LE DÉNI, ELLE REFUSE DE DÉBRIDER LA PLAIE

« Une main sacrilège barbouille-t-elle de rouge la statue du roi ? Aussitôt, le bronze est lessivé à grande eau. Un documentaire outrageant fait-il son apparition à la télé ? On allume un contre-feu dans un colloque organisé sous les lambris dorés du Palais des Académies, pour un public d’anciens coloniaux à la conscience recuite par le soleil d’Afrique. »

Pour expliquer la genèse de son livre, Marcel-Sylvain Godfroid raconte qu’il est tombé par hasard sur le livre Du sang sur les lianes, de Daniel Vangroenweghe. « Ce livre m’a littéralement fait tomber des nues. » Il décide d’en faire une histoire épique et commence à écrire. Quelques années après, il sort un roman captivant et intelligent. « Près de trente ans plus tard, je m’étonne encore d’avoir dû attendre si longtemps avant de découvrir que les héros coloniaux du frère Gabriel étaient des criminels de guerre et le grand pharaon un petit boutiquier. »

Très facile à lire, conscis et efficace. Merci 🙂